Три встречи Сергея Теплякова

С начала 2006 года и по настоящее время в газете «Алтайская правда» опубликовал целый ряд статей, касавшихся нарушений прав граждан в Барнауле: точечные застройки, махинации с землей, обман дольщиков, незаконные поборы в ТОСах, раздача бюджетных денег, махинации при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья и т. п.

В результате публикаций в отношении главы Барнаула Владимира Колганова в 2009 году было возбуждено уголовное дело, а летом 2010 года он лишился своего поста.

В декабре 2004 года был одним из инициаторов и авторов письма алтайских журналистов, отказавшихся участвовать в кампании травли Владимира Рыжкова (тогда — депутата Госдумы от Барнаула).

Победитель конкурса «<Сибирь — территория надежд», обладатель звания «Журналист Сибири».

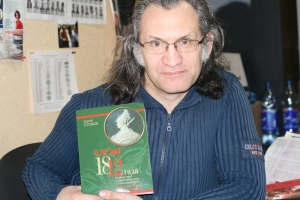

Автор книг «Век Наполеона. Реконструкция эпохи», «<Бородино», «Двуллер», «Флешка», «Коля-Николай», «Ацетоновые детки», «Дело «<архаровцев» — о браконьерской охоте в Республике Алтай, завершившейся гибелью семи человек, основанная на публикациях С. Теплякова в «Известиях», и др.

Беседы с журналистами состоялись на фестивале «Вся Россия — 2014».

«ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЕРИШЬ В УДАЧУ, НЕ НАДО В ТАКИЕ МЕСТА СОВАТЬСЯ»

Вот, говорят, молодые не хотят работать в журналистике — мол, что это за профессия? На это заметим: профессию каждый делает себе сам. Как? Об этом расскажет Владимир Снегирев, известный журналист, участник экспедиций Дмитрия Шпаро, покоритель Северного полюса, военный репортер, побывавший в Афганистане, Таджикистане, Карабахе, Абхазии, Сербии, Иране, Ираке и еще много где.

Я НЕ ВЫБИРАЛ ЖУРНАЛИСТИКУ, меня выбрала сама судьба. Учился в суворовском училище в Оренбурге, написал заметку в газету Приволжского военного округа. От счастья одурел, увидев подпись «В. Снегирев».

Это меня повело дальше. Ровно в 1 7 лет, в августе 1 964 года, 50 лет назад, меня взяли в газету «Шахтерская правда». Поступил на журфак в Уральский университет в Свердловске, но больше писал в газеты, чем учился. Стал писать в «Известия», собкор по Уралу Виктор Павлович Бирюков привлек меня.

У меня не было никаких сомнений в том, что журналистика — это лучшее из того, что есть. Это просто дар судьбы, что у меня получается.

Для меня потолок был — молодежка в Томске, в Кузбассе или на Алтае, куда всегда распределяли из УрГУ. Но мне опять-таки сильно повезло: пригласили в «Известия» на практику, потом — на преддипломную практику. А однажды редактор «Комсомольской правды» Панкин позвонил в «Известия»: «Нет ли молодого парня хорошего?» — и я в апреле 1 969 года, еще не доучившись, стал корреспондентом «Комсомолки». Попал в компанию корифеев: Рост сидел со мной в одной комнате, рядом Голованов, Песков, Руденко — великие люди. А я мальчишка, 22 года. У меня был жуткий комплекс, потому что я понял, что я ничего не умею…

ОДНАЖДЫ В «КОМСОМОЛКУ» ПРИШЕЛ ДИМА ШПАРО. Это сейчас он известный путешественник, а тогда его никто не знал. Он бредил идеей похода на Северный полюс на лыжах, чего прежде никто не делал.

Окружала его группа таких же фанатиков, абсолютно потрясающих парней — мы дружим до сих пор, больше 40 лет. Я просился в его экспедицию. Он говорит: «Нету радиста, но ты же не радист?» Я записался на курсы ДОСААФ. Выучил азбуку Морзе. Но рации-то нет!

А нужна портативная — на себе ведь все тащить. Искали через военных, через КГБ — нету! Через Минобороны нас вывели на Свердловск, на какой-то «почтовый ящик»: «Вам там дадут радиостанцию».

Я поехал и пришел в полный ужас: рация весила килограммов 60 и антенна телескопическая килограммов 90. А без связи не отпускали. Боялись, что пропадем — кто будет отвечать?! И вот я с этой грудой железа приехал в Москву. Деваться некуда: мы погрузили ее в самолет и полетели в Диксон.

А там произошло просто чудо, элементарное чудо. Шпаро говорит: «Ты радиостанцию-то опробуй». Мужики помогли мне антенну расставить во дворе. Я стал что-то включать и, видимо, перепутал плюс с минусом, и она сгорела! И проблема снялась! Мы 25 дней шли по Северной Земле, самому суровому и самому красивому архипелагу, без связи.

Я ЗАБОЛЕЛ АРКТИКОЙ. Я перечитал всю арктическую литературу, дружил с полярниками — Папаниным, Кренкелем. Папанин был абсолютный комиссар. В 1979 году, когда все же состоялся наш поход на Северный полюс, на прием в ЦК комсомола пригласили Папанина. Иван Дмитриевич был уже в летах сильно, конференц-зал на

третьем этаже, лифт не работал, и работники ЦК занесли его на руках…

В 1981 ГОДУ ПРИШЛО УКАЗАНИЕ В «КОМСОМОЛКУ», «ПРАВДУ» И «ИЗВЕСТИЯ» ОТПРАВИТЬ В АФГАНИСТАН советников по печати в ранге не меньше члена редколлегии. В «Комсомолке» Геннадий Селезнев собирает редколлегию: «Кто поедет?»

Что происходит в Афганистане, никто не знал, но гробы пошли и страх был жуткий. На первой редколлегии никто не вызвался, на второй. На третьем заседании Селезнев говорит: «Я буду вынужден назначить». И тут у меня рука поднялась. Думаю: «Северным полюсом я уже наелся, а тут новая тема».

21 марта 1 981 года я оказался в Кабуле. Тогда я там отработал год. Писать ни о чем нельзя. Даже про героизм, нельзя. Я по наивности в мае 1 981 года написал большой очерк про Сергея Козлова, первого Героя Советского Союза за Афганистан, — десантник, потрясающий, голубоглазый, геройский подвиг совершил. Получаю газету — не бой, а учения, не подвиг, а «умело проявил себя».

Написал про девочек-медсестер — они ни в кого не стреляли, раненых выручали. Цензура куски вымарала.

С этой статьей я пошел к генералу армии Ахромееву, тогда замначальника Генштаба. Он взял красный карандаш и вообще все зачеркнул: «У нас нет раненых в Афганистане, мы там не воюем!» Кого обманывали?

ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА — ХЛЕБ НЕПРОСТОЙ, и люди неинтересные, скучные, тусклые заниматься этим не могут по определению. Питер Арнетт — это выдающийся американский фронтовой журналист, он начинал еще со Вьетнама.

Мы встретились в 1991 году во время операции «Буря в пустыне», когда американцы бомбили Хусейна за Кувейт, и много с ним общались — вся пресса жила в одном отеле, и по ночам сидели в одном бомбоубежище. Было много споров, много выпито вина. Джон Симпсон из Би-би-си, там же в Ираке познакомились. Когда войска коалиции 1 1 лет назад вошли в Ирак, он вел прямой репортаж, и тут их колонна попала под дружественный огонь. Оператор убит, сам Джон ранен, упал, перед ним лежит камера, по объективу течет кровь, Джон извинился перед зрителями за плохую картинку и что он плохо говорит и вел репортаж.

Вторая наша встреча была спустя год, когда моджахеды брали Кабул. В Кабуле вырубили электричество. Джон ко мне: «Мы тебе помогли в Багдаде, выручай».

А они правда мне помогли. Я говорю завхозу нашего посольства: «Дай движок». И с нашим дизелем-тарахтелкой Би-би-си передавало. Последний раз мы виделись с Джоном в 2011 году, когда повстанцы брали Триполи. Ему уже за 70, он постаревший, грузный, но очень отважный человек.

Я СЕГОДНЯ ПРИШЕЛ В МАЙКЕ — на ней написано «Не стреляйте в журналиста». Если эту майку я надену в зоне боевых действий, меня тут же убьют. Нельзя выделяться. Эту майку я могу надеть только дома для прикола. А там ты должен быть незаметен. Как все. В тех местах я не ношу ни бронежилетов, ни касок — в них тебя сразу возьмут на мушку. Издалека ведь не видно, что ты журналист. Чаще всего гибнут фотокорреспонденты или операторы — их аппаратура демаскирует. Я маскируюсь под местных.

В Хомсе я ездил на рейсовом автобусе. И в Югославии из Белграда в Косово поехал на рейсовом автобусе. Пришел, взял билет. Страх был.

НО СИЛЬНЕЕ СТРАХА — АЗАРТ, ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ЭКСКЛЮЗИВ, МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НАПЕЧАТАЮТ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ. А ПОТОМ УЖЕ ДУМАЕШЬ — МОГЛИ ВЕДЬ ТУТ УБИТЬ, ТУТ…

Я МНОГО РАЗ ЗАРЕКАЛСЯ. Но начинал страдать, мучиться, и жена, которая меня понимает, говорила: «Чего ты мучаешься — езжай». И я ехал. Татьяна поняла давно, что это моя жизнь. Это часть меня самого.

В феврале 1 991 года в Багдаде, во время операции «Буря в пустыне» познакомился с британским журналистом Рори Пеком. Оказалось, в Афганистане в 1 987 году мы были с ним в одном месте, но по разные стороны «баррикад». Он даже видел меня в окуляр своей камеры. Разговорились, и он сказал: «Что же вы бросили своих пленных?»

Это меня задело. Появилась идея пойти в Афганистан и договориться с полевыми командирами, чтобы они отпустили наших ребят. Руслан Аушев поддержал. Но вообще затея всем казалась сумасшедшей. Пошли Рори Пек, Питер Джувенал и я. Так как «шурави» там сразу убили бы, я изображал из себя финна. Однажды нам попался чрезвычайно любопытный полевой командир! Как по-фински то, как это? Я помнил сколько-то имен и фамилий финских политиков и спортсменов да еще города, где были соревнования по зимним видам спорта. «Как будет гора?» «Кекконен». «А как будет дерево? Тампере…»

Хорошо, он в конце концов отстал. Мы очень боялись попасть к ваххабитам. А надо было зайти в одно место, где наш пленный сидел — Гена Цевма. Зашли. Встретился я с ним, поговорил. Он отказался возвращаться — он

женился, 1 0 лет прожил, омусульманился. Мы хотели уходить, а он: «Вас ждет мой командир». Заходим — сидит громила в белой одежде, белоснежная чалма. Англичане говорят мне: «Ваххабит».

Он спрашивает: «Русский?» А мы с Цевмой говорили по-русски, так что я уже не мог прикинуться финном. Говорю: «Русский». «Тогда мы должны убить вас. Вы, русские, бомбили наши кишлаки, убивали наших детей и женщин, вы варвары, звери, и каждого русского мы будем убивать». Англичане начали за меня вступаться: «Он ведь журналист». Он им: «Тогда и вас убьем». И все замолчали.

Пауза. Нет, жизнь перед глазами не промелькнула, но я понял, что крыть нечем. Стою, готовый уже ко всему.

И через длинную паузу он говорит: «Но поскольку вы наши гости, а наш пуштунский обычай не позволяет убить гостя в доме, идите вон». Мы вышли и идем, идем. И они выходят с автоматами. А холодок в спине. Никогда не забуду. До сих пор помню этот холодок в спине.

Не раз такое было, но как-то все обходилось. Это часть профессии. Если ты не веришь в удачу, не надо в такие места соваться. Надо верить, что все будет хорошо.

Я ФАТАЛИСТ. Мне столько раз везло! Я, конечно, барахтался, как лягушка в молоке. Но и везло на хороших людей, на хорошие проекты, на командировки. Южный полюс, Северный, объездил весь мир, у меня столько друзей…

С Юлианом Семеновым, лучшим военным журналистом последних десятилетий, мы дружили недолго, но и это подарок судьбы. Он был потрясающий рассказчик, гениальный человек. Руслан Аушев, я книгу выпускаю про него — у него юбилей, 60 лет, я его люблю, как брата.

Я мечтал познакомиться с Эмиром Кустурицей. Писал ему письмо, раз, два, три — он отписался. Но я узнал, что он приезжает в Сочи на один день со своим оркестром. Прилетаю в Сочи, узнаю, где он будет жить, селюсь в том же отеле, за завтраком его вижу, подхожу и говорю: «Хотите, не хотите — я буду с вами сутки». Видимо, что-то срослось между нами. Он говорит: «Понял, вопросов нет». И я провел с ним сутки, куда он — туда и я. Потрясающе! Потом переписывались. Это тоже часть нашей профессии — общение, которое поднимает тебя самого, красивая часть нашей жизни.

«СО МНОЙ НЕВОЗМОЖНО ГУЛЯТЬ. ЗРЯ ХОДИТЬ НЕ ЛЮБЛЮ»

Алексей Симонов — бессменный президент Фонда защиты гласности. Он кинорежиссер (снял фильм «Отряд» и другие), автор многих книг, переводчик. Но он и сын своего отца — Константина Симонова, военкора, поэта, писателя. Неудивительно, что наш разговор о сыне то и дело становился разговором об отце…

- Быть сыном такого отца — это не очень просто…

- Это и одеяло, которым ты прикрываешься, которое греет, защищает. И вериги, которые сильно осложняют жизнь. Поэтому — когда как. Иногда эти два ощущения — одеяла и вериг — возникают одновременно.

- Какую книжку отца вы прочитали первой?

- Наверное, стихи. Я очень рано и очень интенсивно начал читать — лет в пять. Запомнил первым «Сын артиллериста».

— «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла».

— Да. «Был у майора Деева товарищ — майор Петров». Я редко заучивал стихи — мне это было не нужно. У меня абсолютная — как бывает музыкальная — память на стихи. Но мешок с этой памятью я набил годам к 27— 28. Все, что я до тех пор читал и помнил, я помню до сих пор. А то, что после, — перестал запоминать. Поэтому большое количество прекрасных стихов, которые пришли ко мне позже, я не могу запомнить.

Прошлый раз в Сочи я приехал с книжкой совершенно волшебных стихов Евгения Клюева, это современный поэт, живет он в Дании, довольно одиноко, пишет там

стихи. У него есть проза, пьесы, их ставят в Москве — это не мое открытие. Но стихи для меня были совершеннейшим открытием. Я уже год хожу под их впечатлением, а запомнить не могу…

- А вы девчонкам, когда мозги пудрили, читали отцовские стихи?

- Стихи читал, но не отцовские. У симоновской лирики есть физическое ощущение касания любимой. Такого не должно быть, когда ты читаешь девушке стихи.

- Рановато?

- Да.

- Они не для вечера, а уже для утра?

- Вот-вот. «Злую, ветреную, колючую, Пусть ненадолго, но мою, Ту, что нас на земле помучила, И не даст нам скучать в раю» — это же невозможно прочитать барышне. Самойлова я им читал, Евтушенко, Слуцкого, Левитанского, даже Пушкина к случаю. Стихи Симонова в этом смысле куда более осязательны.

- Как выстраивались отношения отца и сына?

- Он ушел, когда мне не было двух лет. А когда мне стало лет 15, то я ему стал, вероятно, по-человечески интересен. Он принимал участие в моей судьбе. После школы я хотел идти во ВГИК. И до сих пор не могу однозначно сказать, кто решил, он, я или мы, что туда надо идти, имея хоть какой-то жизненный опыт. Он меня устроил в экспедицию по третьему международному Геофизическому году, 240 км от полюса холода, от Оймякона.

- Это там, где минус 77 градусов?

- Но это тоже не подарок. Это я вам точно говорю.

- А минус 68 — это как? Плевок замерзает?

- Да вранье это все. При минус 40 в доме было минус пять. Голова примерзала к подушке. И я там честно пробыл год и три месяца.

- То, что вы сын великого Симонова. помогало в экспедиции?

- Попал я туда потому, что я сын Симонова. А находиться там только потому, что ты сын Симонова, было невозможно. На первые полгода я закусил язык. Всему надо было учиться. Мой жизненный опыт в то время сводился к тому, что я читал книжки. И я был объектом критики, шуток, иногда и издевательств. Но помалкивал. Учился пилить, валить лес, ошкуривать бревна, работать топором, снимать показания с приборов. Ходить. С тех пор я ненавижу ходить. Со мной невозможно гулять. Зря ходить не люблю.

- Чего не хватало в этой экспедиции?

- Во-первых, там долгое время не было ни одной женщины. А среда, в которой не мелькают юбки, становится очень странной. Потом одна появилась. Второе, чего не хватало, — свежих овощей, свежего мяса. Самый большой дефицит — свежая картошка. Все было в тубах, сухие овощи, морковь, лук, картошка. Три месяца я был поваром, мне пришлось кормить экспедицию, и я со всем этим имел дело.

- И как?

- Ну, для начала сварил какую-то из кухонных тряпок. Она упала в котел. Сели за стол, кто-то стал вылавливать из борща мясо, и мясо оказалось очень длинным. Надо отдать должное моим коллегам — несмотря на тряпку, они борщ съели. И тут взорвалась банка тушенки! Двухкилограммовая! Я поставил ее разогреваться на печку, и она рванула! И это все в один день! Это была вершина моей поварской деятельности. Потом все наладилось. И с тех пор я начисто не боюсь кухни. Я могу приготовить все, что я хочу. Я не люблю этим заниматься, но я запросто все сделаю — от пирогов до любого способа обработки мяса.

Я был и пекарем. У меня гениально пекла бабка. У нее в семье было звание «Мать-пирогиня». У нее были три дочки, они неплохо готовили, но до бабкиного класса не дотягивали. Тесто непосредственно связано с энергетикой человеческих рук. А энергетика разная. И единственным, к кому перешла энергетика бабкиных рук, был я. Выяснил я это неожиданно в этой же экспедиции.

Надо было печь хлеб. И со второго раза у меня хлеб начинал подыматься так, как не поднимался ни у кого. Грибом таким… Эти гаврики ждали, чтобы первую буханку растерзать — так это было вкусно.

- Отец делал попытки воспитывать, назидать, говорить о смыслах?

- Он воспитывал своим примером и еще очень смешным способом убеждения: «Я бы поступил так», и — логически формулировал, почему надо поступить так. Но жизнь не хочет подчиняться логике, даже если это логика Симонова. Но он чувствовал за меня ответственность, настолько, что он ведь прилетел ко мне туда, в экспедицию! В июне 1 957 года. Есть мои воспоминания об этом

- «Три дня в июне», можно найти в Интернете, если есть желание. Он чувствовал себя за меня в ответе.

- Ну да. кинул 17-летнего пацана неизвестно куда…

- Совершенно справедливо. Он прилетел совершенно другим. За эти 1 0 месяцев, что мы не виделись, он снова женился, родил дочку, и самое главное — прилетел с того самого пленума ЦК, на котором сняли Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. И был этим полон, счастлив, и ему некому было это выложить, кроме меня. Две ночи мы ходили вокруг нашего жилища, и я его слушал.

- В «Живых и мертвых» он все написал. что хотел? Или говорил — вот это не смог. вот это.

- Чтобы было понятно: «Живые и мертвые» — это единственная книжка, которая издавалась в том виде, в каком была написана. Так с отцовскими книжками не было никогда. Он при новых изданиях всегда по книжке проходился. Чаще всего сокращал. «Товарищи по оружию» в первоначальном издании 35 листов, а в окончательном 1 7. А «Живых и мертвых» он не трогал никогда. Почему? Он сам сказал: «Если я начну это »совершенствовать», это снова попадет в цензуру, и тогда все, что я там написал, они выметут». А один раз напечатанное они не могли подвергать цензуре.

Он знал войну так, что и с солдатами, и с генералами разговаривал на одном языке. Я присутствовал на съемках фильма «Шел солдат» и шестисерийных «Солдатских мемуаров», где он разговаривал о войне с полными кавалерами орденов Славы, и разговор шел на основе профессионального знания предмета. В 1967 году, делая фильм «Если дорог тебе твой дом», он взял несколько интервью у военачальников, в том числе у Михаила Федоровича Лукина. Бывший комендант Москвы, Лукин в 1941 году командовал войсками под Вязьмой, попал в плен, потерял в плену руку и ногу, не пошел в армию Власова. В 1 967 году для фильма отец брал у него интервью. В фильм попал кусочек, а все интервью — это 1 80 страниц.

Я недавно сел его редактировать и увидел, что обстоятельства, о которых рассказывает Лукин, отец знает не хуже Лукина. Лукин ему говорит: «Ой, как хорошо, что вы мне подсказываете, это очень своевременно». Лукин рассказывает о боях под Москвой, о плене — выясняется, что Симонов знает систему лагерей. Лукин рассказывает о возвращении — и Симонов знает и энкавэдэш- ную систему для генералов, которые прошли плен. Абсолютно профессиональное знание войны на ее разных уровнях. Не случайно, наверное, многие военачальники, когда писали мемуары, радовались, когда Симонова удавалось заполучить хотя бы в рецензенты, если не в редактора.

— Фильм «Живые и мертвые» ему нравился?

— Нравился. Это ведь он придумал Папанова на главную роль. Эпизодические персонажи подобраны с такой невероятной точностью и сыграны с таким упоением правдой. Ефремов — «Иванов моя фамилия, на ней вся Россия держится». А Лелик Табаков… А какой там Сергеев — старик, который говорит: «Я вот слышал по радио, отбили город — так его же не сдавали». Он любил эту картину, и поэтому второй фильм, сделанный по книге «Солдатами не рождаются», потерял его фамилию в результате скандала. Главлит и военная цензура обокрали эту картину, вычеркнув целый ряд эпизодов, связанных со Сталиным. Отец терпел, но потом ударил лапой о стол и написал письмо на «Мосфильм»:

«Я не считаю, что этот фильм сделан по моему роману»,

- и потребовал убрать фамилию из титров. «Живые и мертвые» прошли в оттепель, а потом подморозило…

- Среди большой родни Симонова много тех, кто сидел в лагерях, есть и те, кто был расстрелян. Ваш отец — он боялся до 1 953 года?

— Есть его воспоминания о 1 944 годе. Отец от матери забирает вещи и находит свою записку, оставленную в 1 936 году. Мать хранила все его записки, в том числе и эту. Папашу вызвали в «Известия», редактором которых был тогда Бухарин. Это должна была быть его первая публикация стихов, от чего он пришел в неистовство и оставил записку: «Не знаю, когда вернусь, иду к Николаю Ивановичу, может быть большой сюрприз».

И вот в 1 944 году находит это и покрывается холодным потом. Хранить такие записки в те времена было как явку с повинной написать. Он был человек своего поколения. Он был подвержен волнам этого ужаса.

Но Сталин сделал свой выбор в пользу отца в качестве партнера в литературе. Иосиф Виссарионович любил людей с червоточиной. А на Симонова был простой компромат — его родной отец по биографиям числился пропавшим без вести, но было известно, что он в Польше, оттуда писал жене и сыну, звал их к себе в 1 921 году. И это был так просто.

- Ну да. Польский шпион.

- Вот именно. Мы уже столько лет живем без Сталина, а логика нам понятна до сих пор.

- Он переоценивал свою жизнь?

- Естественно. Достаточно сказать, что на своем 50-летии он совершенно ошеломил публику, собравшуюся выпить и закусить, сказав: «В свой юбилей я отдаю себе отчет, что за эти 50 лет были годы и события, в которых я не был на высоте ни гражданской, ни человеческой. Я делал вещи, которые я не должен был делать, и не делал вещи, которые должен был делать. Я это помню и хочу, чтобы помнили вы». Часто на юбилеях такое слышишь?

- Отец у вас литературный классик, человек консервативный. а вы демократ, руководитель Фонда защиты гласности — как это?

- Он тоже был демократ. Просто представления о демократии были другие. Время его работы в «Литературной газете» и «Новом мире» — это прорывы в демократию. Но как советский демократ он был абсолютно авторитарен. Мы выросли в таком противоречии своих интересов и интересов государства, что только подчиняли свои интересы интересам государства, и далеко не всегда это было во благо.

- Какие последние слова он вам сказал?

- Это предмет моей жизненной гордости. 8 августа

1 979 года мне исполнилось 40 лет. Отец в это время находился в больнице. Связи с ним у меня не было. Но в палате у него был телефон. И на 40-летие ко мне приехала мама и привезла номер телефона. Я ему позвонил. Это было за 20 дней до его смерти. Это был последний наш разговор, потому что после этого, когда я приехал к нему, он меня только узнал: «А, Лешка.»

Я от него услышал: «Я горжусь, что у меня есть такой 40-летний друг, как ты». Это самая моя большая награда, полученная мною от отца…

«ОНА ПОЭТОМУ И ЗА ДУШУ БРАЛА, ВСЕХ, СВЕРХУ ДОНИЗУ»

Павел Гутионтов — легенда российской журналистики. «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Известия» — это газеты, в которых он работал. Он пробивался (во всех смыслах) в арктические льды. В Карабахе он старался мирить армян и азербайджанцев. Писал статьи, после которых в верхах рушились карьеры, а в низах появлялась вера в справедливость.

Вот такой, считает Гутионтов, и должна быть профессия журналиста…

| Остановиться, оглянуться Внезапно, вдруг, на вираже, На том случайном этаже,Где вам доводится проснуться..Ботинком по снегу скрипя, Остановиться, оглянуться, Увидеть снег, дома, себя И тихо-тихо улыбнуться… |

— Как вы пришли в журналистику?

— В 1970 году после школы, мне еще не было 1 8 лет, я пришел в «Московский комсомолец», тогда это была, на мой взгляд, лучшая газета в стране. Мой первый начальник был Саша Аронов, не оцененный страной поэт, на мой взгляд, великий. Все на свете знают эти его строчки:

Ведь уходя, чтоб не вернуться,

Не я ль хотел переиграть,

Остановиться, оглянуться

И никогда не умирать?

Согласен вдаль, согласен в степь

Скользнуть, исчезнуть, не проснуться,

Но дай еще хоть раз успеть

Остановиться, оглянуться…

Это вполне проходимые стихи были. Но его первая публикация была в 1 959 году в первом номере «Синтаксиса» у Алика Гинзбурга (диссидентский альманах, в котором, например, впервые увидели свет стихи Бродского. — Прим. С.Т.), и после этого, конечно же, нигде он напечататься не мог. Ну он еще был и очень безалаберный человек в этом смысле — когда надо было толкаться локтями, не толкался.

И он же, кстати, автор одной из песен в фильме «Ирония судьбы» — «Если у вас нет собаки». Хотя у него по- другому — когда у вас нет собаки. Он был одним из крупнейших мыслителей, умников своего времени.

Сейчас ему исполнилось бы 80 лет, я собираю книжку его стихов вместе с его женой, с поэтами Андреем Черновым, Олегом Хлебниковым.

— Он влиял на вас как-то?

— Я к нему пришел никаким, я был никто, ничего. А вышел от него действительно другим.

Хотя о журналистике он не говорил. Он написал. Над столом у него висела памятка:

«Еще раз к вопросу о сходстве между профессиями журналиста и водопроводчика.

- Гениальных водопроводчиков не бывает.

- Даже самая извилистая труба не обязательно самая надежная.

- Водопроводчик имеет право думать, что работает за трешку, но на самом деле это не так.

- Много воды — это тоже плохо.

- А совсем без воды нельзя».

Ничего лучше про журналистику я не знаю. Это он сочинил.

— Понимание, что есть добро, а что есть зло — этот компас откуда? От родителей, от книжек?

— Мне хотелось быть на хорошем счету у хороших людей. Это значило не только хорошо писать, но размышлять над тем, что ты пишешь. Этому надо было учиться. Я читал «Овода» и «Как закалялась сталь», но не могу сказать, что они так уж перепахали мой характер. Аронов, Юрка Щекочихин, еще человек 20—30 — да. Витя Хенкин, великий мой старший друг, шахматный обозреватель, при этом настоящий герой войны — три года на Ленинградском фронте комвзвода разведки.

С искалеченной ногой и орденами вернулся в Москву, и тут пришло НКВД арестовывать его папу. Хенкин достал пистолет и сказал: «Я вас всех перестреляю». И они четыре дня стояли под дверью. Потом папа сам сдался.

А Хенкину все это сошло. Вот эти люди на меня влияли. Что из меня могло выйти без вот этого ряда встреч — не знаю.

И герои моих статей на меня тоже влияли. Есть некоторые, которые остались со мной на многие годы.

Я, например, однажды еще в «Московском комсомольце» в 1970 году спас самодеятельную детскую хоровую студию. Их выселяли из помещения. Я написал про них. От них отстали. А через 20 лет они объявились. Оказалось, они с тех пор стали самым титулованным хором мира! А в 2000 году в Испании они выиграли «Конкурс шести». Есть шесть разных хоровых конкурсов, а в седьмой год разыгрывают звание абсолютного чемпиона — и коллектив из России, детский хор «Весна», выиграл!

Моим очень хорошим другом до сих пор остается капитан атомного ледокола «Леонид Брежнев» Анатолий Ламехов. В 1 983 году во льдах застряли более 60 судов, «Комсомолка» послала меня в Арктику писать об этом, я полулегальным способом попал на атомный ледокол.

А в то время — режимный объект. Капитан Анатолий Ламехов говорит: «Документы! Допуск для работы на атомных судах!» Я ему про «Комсомолку», а он: «Ты дурной?

Я тебя в КГБ сдам».

И тут я ему говорю: «Вы мне еще деньги должны». Дело в том, что за несколько лет до этого на пробном рейсе ледокола был наш корреспондент Алик Шумский, мой друг. А потом он погиб в автокатастрофе, мы делали о нем книжечку, и этот самый Ламехов прислал к нам в редакцию телеграмму: «Если можно, вышлите книгу,

оплату гарантирую». Я отослал ему книжку за так и приписал: «При встрече рассчитаемся». И вот — встреча.

Я ему это рассказал. После этого он запер дверь, вытащил коньяк, говорит: «И что мне с тобой делать?»

Я: «Оставить». Он запросил разрешение у министра.

И в конце концов договорился. Вот мы с ним до сих пор дружим.

Ну и там несколько слов. Я забираю текст и вписываю два абзаца про второго секретаря татарского обкома партии. Только возвращаюсь в кабинет, прибегает секретарша и говорит: «Не уходите никуда, ваш материал в номер ставят». Критический материал — пять колонок снизу доверху на полосе формата А2 в газете — органе ЦК КПСС!

— Сейчас считается, что в советские времена задачей прессы было облизывать партию и правительство…

— Я вот слушаю вас и завидую масштабам, темам. А юное поколение журналистов завидует?

— В 1 985 году я пришел работать в «Советскую Россию», это была тогда самая смелая газета страны. С начала 1 980-х до 1 986 года редактором там был Михаил Федорович Ненашев, профессор из Челябинска, секретарь обкома партии Челябинска, потом замзавотдела пропаганды ЦК КПСС, а потом его отправили руководить газетой. Человек удивительный, обремененный идеей, что от него что-то зависит.

Он искрене пытался исправить ту страну и партию.

А для этого, он считал, газета не должна печатать положительных материалов вообще! Когда меня ему представляли, он сказал: «Вы идете возглавлять отдел молодежных проблем, думаю, вам надо поставить какую-то цель. Не буду давать советы, но такой целью должно быть, ну, думаю, закрытие комсомола».

А я до этого работал 1 5 лет в молодежных газетах. Комсомол каждое утро выпивал по стакану моей свежей крови! Но я говорю: «Как? Как?» Он повторяет. Я смотрю — вроде бы трезвый человек. Портрет Ленина в кабинете висит, книги Ленина в шкафу стоят. Он говорит: «Надо понять, чем занимаются эти люди. Мы их кормим, поим, а они плодят бюрократов. Они чем занимаются?»

И первая моя большая заметка была о лучшем райкоме комсомола Татарии: там школьники выпускного класса выступили с инициативой остаться на работу в родном колхозе, а когда закончили школу, серьезные люди, понимая, что никто на самом деле оставаться не собирается, решили выдать им аттестаты только в сентябре — чтобы они не успели уехать.

Я об этом написал, и этот материал мне швыряют в морду со словами: «Иди в »Пионерскую правду»! А ты в обкоме партии был?» Говорю: «Был». «С кем разговаривал?» «Со вторым секретарем». «Так что же ты его не.»

— Я как-то разговорился с молодым журналистом с одного известного сайта, стал рассказывать ему какие- то байки. Он впал в такое человеческое изумление…

Он не верил, что так бывает, что журналистика бывает такой. Ребята из сегодняшних газет ездят только на саммитты, чемпионаты мира, на катастрофы, на войну.

А по письму трудящихся, жизнь посмотреть? В мое время основная командировка — это письмо, конфликт маленьких людей. И написать надо так, чтобы было понятно, что ты говоришь о большом мире.

Вот был у меня сюжет: в поселке Вихоревка Иркутской области школьная училка поставила двойку парню, чем превысила процент неуспевающих и не допущенных к экзамену. Директриса поправила в журнале, и началась фантасмагория. Учительницу доедают с костями. 80% народу там — бывшие зэки. И вот это надо было раскапывать.

Для сегодняшних журналистов это непредставимо.

Они ни в одной точке с этим сюжетом не смогут пересечься. А все журналисты, у кого я учился, занимались именно этим. Это журналистика для людей и про людей. А ничего другого не допускалось. Она потому и за душу брала, всех, снизу доверху.

Я в «Советской России» написал один критический материал, пришел на работу утром, и главный редактор Чикин ласково, что не было ему свойственно, меня спрашивает: «Где ты был? В полдевятого утра по всем телефонам тебя искал Громыко. Он прочитал твой материал и хотел поделиться своими впечатлениями. Просил передать, что тебе благодарен». А Громыко был один из главнейших руководителей страны.

- Что говорите нынешней журналистской молодежи — что главное в профессии?

- Я преподаю у журналистов в Москве. Это горестный труд. Они ничего не понимают, ничего не читают. Я пытаюсь их убедить, что читать надо. Заставляю их читать. Каждое занятие я начинаю с того, что требую рассказать, что они вычитали в любой газете за неделю. Не у всех получается. И восприятие чтения удивительное. Объясняю им то, что писал Аронов на своей бумажке.

- Вы когда-нибудь мыслили свою работу как миссию? Или она сама получилась как миссия?

- Я думаю, что она как миссия у меня не получилась. Волин (Алексей Волин, заместитель министра связи РФ. — Прим. С. Т.) сказал, что журналист зарабатывает деньги для работодателя, но мне ближе другая точка зрения. Слово «миссия» я бы не употреблял, но практика показывает: журналист, которому все равно, что он пишет, — плохой журналист. Он не получит ни славы, ни денег. Рентабельнее быть принципиальным журналистом.

- Вот вы это говорите как-то так. будто стесняетесь того. что у вас есть принципы.

- Я не стесняюсь, но не горжусь. Это глупо — гордиться тем, что у тебя есть принципы. Я стал поспокойнее. Принципы какие-то есть у каждого. В конце 1980-х я был уверен, что журналисты, которые пишут против перестройки, придуриваются. Делают это за хорошие бабки. Потому что нормальный человек писать против того, что так нравится мне, не может. А теперь понимаю — могут. Человек более сложное существо, чем мне кажется…

журналистика и медиарынок

2014 17

МЯГКОЕ ЛИ КРЕСЛО РЕДАКТОРА?